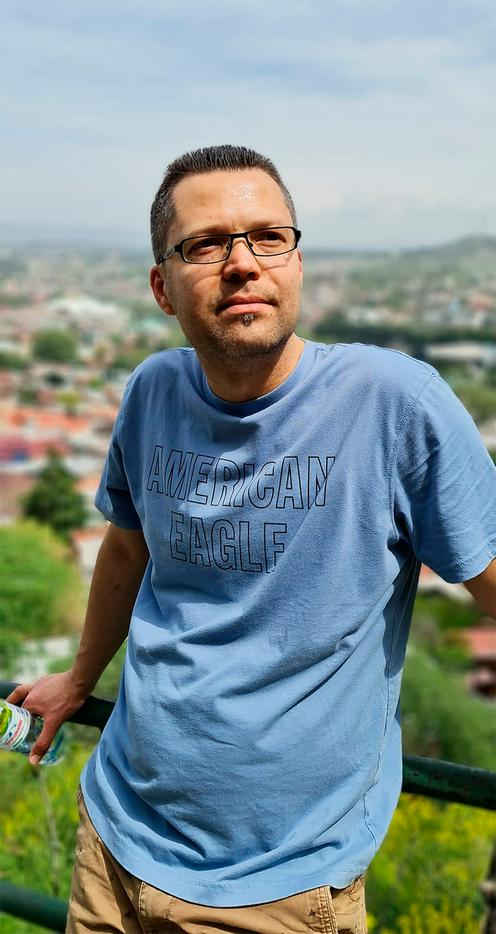

В советские времена цензура была делом обыденным. Однако горбачевская перестройка и распад Советского Союза все поменяли принципиально. Свобода слова стала одной из главных идей конца восьмидесятых — начала девяностых. Тем не менее довольно скоро в некоторых постсоветских республиках произошел откат назад, и цензура стала отвоевывать свои позиции. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, в Туркменистане. О прошлом и настоящем туркменской цензуры рассказывает основатель и главный редактор сайта turkmen.news Руслан Мятиев.

Прорыв трубы под мудрым руководством

— У нас в республике, как и везде в СССР, время гласности началось с перестройкой. Стало можно говорить и писать то, о чем раньше и подумать не могли. Мои родители-журналисты в конце 80-х могли запросто поднимать острые темы. Конечно, после этого местные руководители высказывали недовольство. Однако публикации шли, после них проводились проверки, виновные наказывались, ситуация исправлялась. Но золотой век туркменской независимой журналистики продлился, к сожалению, недолго. Мне кажется, закат свободы слова случился ближе к середине 90-х, когда президент Ниязов получил титул «Туркменбаши». Критические материалы даже на бытовые темы перестали публиковаться — что в центральной, что в местной прессе. Появилась такая вещь, как самоцензура.

— Есть такое мнение, что переломным моментом стала история с Натальей Сосниной, которая работала в газете «Туркменская искра». Она занималась темой коррупции в высших эшелонах власти и вдруг бесследно исчезла. Это было в апреле 1993 года. Говорят, что история эта потрясла журналистское сообщество: кто-то оставил профессию, кто-то уехал из страны, а кто-то впал в состояние самоцензуры.

— Да, пожалуй. Это был явный сигнал, что время гласности закончилось и началось время Туркменбаши. Его культ взрос на удивление быстро. Тут постарались и чиновники, и артисты, и много кто еще. В какой-то степени тренд на возвеличивание Ниязова был подхвачен и народом. Его почти обожествляли, а после покушения 2002 года впрямую стали называть пророком. Естественно, в таких условиях речи не могло быть о какой-то критике.

— Ну, с самим Туркменбаши понятно. Но если критикуют не его, а каких-то местных чиновников? Или, например, прорвало водопроводную трубу — все равно об этом нельзя было писать?

— Нельзя. Чиновников в основном назначал лично Ниязов. Критикуя их, ты сомневался в верности его кадровой политике. Сам он мог разнести в пух и прах чиновника, которого назначил — но только он. Людей ставили на должность министров или хякимов (глав администраций регионов и городов) с испытательным сроком в 6 месяцев. Спустя полгода он мог остаться на своей должности, а мог пойти прямиком в тюрьму.

Про быт, про то, что прорвало трубу, тоже нельзя было писать. СМИ беспрестанно сообщали, что все у нас хорошо, все на подъеме. Каждый год у нас повышался сбор хлопка или пшеницы — пусть только на бумаге. Что в саду розочки цветут, писать можно, а что где-то прорвало трубу, нельзя. Иначе что же это получается: под мудрым руководством великого Туркменбаши прорвало трубу? Быть того не может!

— А существовали при Ниязове какие-то законы, по которым журналистов можно было наказать за попытку критики? Или их сажали и вытесняли из страны беззаконно?

— Закон о средствах массовой информации был разработан уже при Гурбангулы Бердымухамедове, а при Ниязове действовал закон джунглей. Сказали нельзя, значит, нельзя. Те, кто с этим мириться не хотел, уезжали. В том числе это касалось и национальных меньшинств. У нас в 90-е годы была массовая эмиграция из Туркменистана. Люди уезжали в Россию, не понимая, как жить при новых порядках. Гражданская война в Таджикистане тоже многих напугала. У нас, слава богу, таких разрушительных событий не было. Да имелись проблемы национального характера, бывало, что людям говорили: «Езжай на родину, в Россию». Но до гражданской войны не дошло. Тем не менее, понимая, что в таких реалиях они больше жить не смогут, люди уезжали — в том числе и журналисты.

— Как оставшиеся в республике независимые журналисты действовали в новых обстоятельствах?

— В конце 90-х — начале 2000-х были попытки публиковать независимые информационные вестники. Этим, в частности, занимались и мои родители. Среди таких журналистов был и Фарид Тухбатуллин, нынешний руководитель Туркменской инициативы по правам человека. Потом случилось так называемое покушение на Ниязова. Это стало поводом для спецслужб пресечь всю независимую журналистскую деятельность. Из Туркменистана изгнали Андрея Затоку, посадили Фарида Тухбатуллина, ну, и наша семья тоже в итоге уехала.

— Принято считать, что интернет в Туркменистане появился только при Гурбангулы Бердымухамедове.

— На самом деле это не так. При Бердымухамедове он приобрел массовый характер, но появился еще при Ниязове. Я жил в небольшом городе Дашогузе на севере Туркменистана, и в те годы там имелось аж несколько интернет-кафе. Естественно, никаких доступных социальных сетей тогда не было. Но, тем не менее, информацию в интернете найти было можно. При Бердымухамедове появились и государственные интернет-кафе. Ну, может, первые год-два что-то там работало, потом машина спецслужб все это задавила. Потихоньку начали блокировать какие-то неугодные сайты, порталы, целые направления. Эти интернет-кафе до сих пор есть, просто толку от них мало.

Сейчас люди проводят себе домашний интернет. Однако у нас единственный оператор, у нас госмонополия на интернет-связь. И потому более половины сайтов этот интернет не открывает. Сейчас продвинутые пользователи используют либо VPN, либо ставят роутер уже со встроенным VPN. Самое любопытное, что покупают эти VPN у людей, которые, с одной стороны, предоставляют интернет, с другой — блокируют его. Называется эта контора Управление кибербезопасности Туркменистана.

Киберчерти на охоте

Туркменский интернет даже физическим лицам обходится в приличную сумму. Вот текущие расценки «Туркментелекома»: 1 Мбит/с — 150 манатов в месяц ($45), 2 Мбит/с — 180 манатов в месяц ($54), 4 Мбит/с — 230 манатов в месяц ($68), 6 Мбит/с — 280 манатов в месяц ($83). При этом средняя зарплата в республике оставляет 1500 манатов ($450). То есть даже самый медленный, базовый тариф — это десять процентов от зарплаты. Но и это не полноценный интернет, а сеть, в которой большинство сайтов заблокировано.

Блокировки интернета преподносились государством под соусом национальной безопасности, ограждения от экстремистских ресурсов или порносайтов. Однако Руслан Мятиев полагает, что в реальности это только слова. Когда клиент покупает VPN или открытую интернет-линию — так называемые «белые списки», — все сайты оказываются для него доступны. Таким образом, закрытие интернета для пользователей — это уже вопрос не национальной безопасности, а чистый бизнес. Проще говоря, Управление кибербезопасности Туркменистана блокирует интернет для того, чтобы потом продавать к нему свободный доступ.

Так называемые «белые списки» обходятся потребителю от $1500 до $2000 в месяц. Ключи от VPN, распространяемые частными лицами, гораздо дешевле. Однако с частными распространителями борется то самое Управление кибербезопасности. К тому же сейчас оно блокирует не отдельные сайты, а целые подсети — это десятки тысяч сайтов. В таких условиях VPN оказывается малоэффективным.

Те, кому нужен скоростной и действенный интернет, волей-неволей вынуждены покупать так называемые «белые списки». Сюда относятся и крупные компании, и просто богатые люди, готовые платить две тысячи долларов в месяц за удобство.

— Ну, хорошо, нужен мне быстрый, ничем не ограниченный интернет. Как я могу купить эти «белые списки», к кому мне обратиться? Как это выглядит технически и организационно?

— Например, в Туркменистане есть популярное информагентство «Туркменпортал». Внутри страны оно не заблокировано, но активно пользуется социальными сетями. У них большой аккаунт в Инстаграме (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской. – Прим. «Ферганы»), они ставят свои короткие видео в ТикТоке, распространяют новости в российских соцсетях вроде ВКонтакте и так далее. Все эти ресурсы в Туркменистане официально заблокированы, то есть должны быть недоступны. Тем не менее Туркменпортал, как и другие издания, всеми этими блогами и платформами пользуется. Вопрос: как они туда заходят, если это запрещено? Ответ: у них есть месячная подписка за 2000 долларов, выделенная линия, которую они используют. На этой линии нет никаких фильтров. Я в Европе могу заходить на любой ресурс, который мне вздумается. Они это тоже могут, но за большие деньги.

Другой пример. Есть у нас в Ашхабаде отель «Йылдыз», там обычно останавливаются иностранцы и всякие делегации. У этого отеля есть две интернет-линии. Одна обычная, доступная всем туркменским пользователям, там заблокировано почти все. А вот вторая линия без всяких фильтров. Иностранцам на ресепшне дают пароль Wi-Fi от второй линии. В результате у них может сложиться впечатление, что в Туркменистане ничего не блокируется. На самом деле это, конечно, не так. И отель «Йылдыз» платит за эту выделенную линию, причем платит тем же людям, которые интернет и блокируют. Естественно, все это не делается открыто, идет через цепочку дилеров. Один дилер, второй дилер, третий — и так далее.

Но что делать простым обывателям, могут ли они выходить в свободный интернет? Да, могут, но в обход законов. В Туркменистане любой продавец сотовых телефонов на рынке поставит вам VPN за деньги. Это тоже дилер. Только дилеры в Туркменистане бывают двух видов. Первый вид — это частные лица, те, которые сами где-то арендовали сервер. На этом сервере человек построил себе VPN и продает от него ключи, на чем и зарабатывает. Вторая категория дилеров — так называемые киберчерти, которые охотятся за первыми. Киберчертями называют сотрудников Управления кибербезопасности. Почему они охотятся за частными дилерами? Потому что те для них — конкуренты. Обе категории дилеров занимаются одним и тем же — продают свободный вход в интернет. Только у киберчертей из Управления есть полномочия и власть. У них ничего не заблокировано. И предоставляя вам доступ в интернет посредством «белого списка», они одновременно могут смотреть, куда вы заходите, что вы делаете, кому что отправляете, какие сайты посещаете и что там пишете.

— Ну, с частными дилерами и их ключами от VPN все более-менее ясно. Можно буквально прийти на рынок, поговорить с любым продавцом мобильных телефонов и получить VPN через него или его знакомых. А если я, скажем, организация и хочу получить такой вот «белый список» за 2000 долларов, к кому я должен обратиться, чтобы мне его продали?

— Понимаете, Туркменистан — маленькая страна, а Ашхабад еще меньше. И люди, работающие со связью, которые либо в «Туркментелекоме» служат, либо в ашхабадской городской телефонной сети, — все друг друга знают. Тут достаточно найти одного. Он обязательно выведет либо непосредственно на продавца, либо на еще одного такого же айтишника или телекомщика, через которого рано или поздно вы найдете нужного человека.

— И этот человек будет чиновником Управления кибербезопасности?

— Он может быть и чиновником, и простым инженером, и каким-то другим специалистом. Но он вам устроит все, что нужно, получив от вас те же 2000 долларов. Львиную часть этих денег он, конечно, отдает своему руководству, но и сам от этого что-то имеет. Это как сетевой маркетинг: приведи десять клиентов и получи свою плюшку.

Самое возмутительное во всей этой истории — это то, что руководство Управления кибербезопасности назначается президентом. И конечно, высшее руководство страны в курсе, что творится в этой области. Но тогда почему не принимается никаких мер, ведь такая деятельность киберчертей идет вразрез с законами, с политикой страны? Тут, на мой взгляд, могут быть два варианта. Либо президент не способен изменить эту ситуацию, либо он от нее получает какую-то выгоду. Может, это выгодно ему, может, отцу, Гурбангулы Бердымухамедову. А, может быть, Гурбангулы просто говорит президенту: сынок, ничего не делай. Чиновники — наша опора, им нужно кормиться. Вот они и кормятся.

Другой вариант — у президента Сердара Бердымухамедова нет достаточной политической власти. В Туркменистане сейчас активная фаза двоевластия: это папа, бывший президент, ныне председатель верхней палаты парламента, и сын, действующий президент республики. И по крайней мере сейчас папа пользуется большей властью, большими полномочиями, большим авторитетом в стране, чем его сын-президент, который формально выше по должности.

— Могут ли сейчас в Туркмении осудить за какую-то активность в интернете, условно говоря, за лайки и репосты? Имелись ли такие прецеденты, давали ли людям буквально реальный срок?

— Это было, но при Сердаре с этим стало полегче. Например, какие-то наши информаторы попадались, но их не преследовали: ограничивались беседами, предупреждая о более серьезных последствиях в следующий раз. При Гурбангулы же за такое давали срок — и эти случаи известны. Так, например, человек написал стихи о коронавирусе и о тяжелой жизни, а ему за это 5 лет припаяли.

Моему корреспонденту Нургельды Халыкову при прежнем президенте по фальшивому обвинению дали четырехлетний срок. Ему сломали жизнь, угробили здоровье. Это случилось в 2020 году. Сейчас с этим стало немного легче. С другой стороны, коррупция усилилась. Сейчас люди, не стесняясь, прямо говорят: принеси столько-то, получишь то-то. Открытым текстом называют сумму — пачка или полпачки, то есть 5 или 10 тысяч долларов.

Ни сажать, ни убивать

— По-моему ощущению, нынешний президент Туркменистана отличается от своего отца, — продолжает Руслан Мятиев. — Хотя к нему применяют те же методы, что и к его предшественникам. Те же самые люди, которые когда-то воспевали Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова, теперь пытаются и Сердару культ личности соорудить. Но если с отцом это получилось, то с сыном пока не выходит. Его пытаются и султаном объявить, и корону ему надеть, но Сердар пока на это не ведется. Ему пока крышу не снесло. Он не вытворяет такие вещи, какие вытворял его отец со всеми этими покатушками, с конями, с гоночными машинами, со стрельбами и так далее. Он ведет себя серьезно, можно даже сказать, скромно. Вы не поверите, он даже галстуки носит только черного цвета. Только один раз я увидел у него коричневый галстук и подумал: ничего себе, Сердар галстук поменял! А так у него черный строгий костюм, черный галстук, белая рубашка. Нет вот этих султанских заморочек отца. Гурбангулы нельзя было увидеть дважды в одной и той же одежде. У него постоянно обновление гардероба: что ни день, то новая шмотка.

— Как вы полагаете, возможно ли, что с ослаблением власти отца Сердар пойдет на какие-то послабления, может быть, даже реформы?

— Сложный вопрос. Я не думаю, что власть его отца ослабнет. Но может случиться так, что этой власти больше не будет. Потому что, в конце концов, все смертны. Но если младший Бердымухамедов останется буквально единственным правителем в стране — тут все будет зависеть от его умения выживать. Иными словами, сможет ли он удержать власть после ухода отца. Потому что, например, в высших дипломатических кругах Туркменистана есть такой взгляд, что Сердар сейчас — это декоративная фигура. Никакой особенной власти и влияния он не имеет. Все смотрят в рот его отцу.

Вот, например, в Туркменистане долгое время должность замминистра внутренних дел была вакантной. Говорят, что причиной было расхождение между отцом и сыном. То есть они не могли сойтись на кандидатуре. Но в конце концов кого-то все-таки назначили.

— Ну, то есть желание сына тоже что-то значит, вы же сами говорили о фактическом двоевластии. От младшего Бердымухамедова тоже что-то зависит.

— Безусловно. Он потихоньку продвигает на нужные места своих людей. Например, министром торговли не так давно стал молодой человек, который лично знаком с Сердаром Бердымухамедовым. Это сын бывшего посла Туркменистана в России, Халназара Агаханова. Когда Сердар учился в Дипакадемии в Москве, Халназар Агаханов был послом Туркменистана в России и Сердар приятельствовал с его сыном. Кроме того, говорят, что министр внутренних дел — тоже близкий Сердару человек. Безусловно, у Сердара какая-то власть есть, и он понемногу ее усиливает. Но, тем не менее, власть и влияние его отца еще очень сильны.

Лично я возлагаю на Сердара некоторые надежды. Во-первых, он молод. Во-вторых, чтобы стать президентом, ему не пришлось сажать людей, не пришлось убивать, не пришлось никого подкупать. Ему эту должность принесли на блюдечке с голубой каемочкой — в отличие от его отца. Поэтому, если уйдет Гурбангулы и Сердар при этом останется у власти, есть надежда на то, что будущее Туркменистана окажется чуть лучше настоящего.

— У вас на сайте turkmen.news я прочитал, что суд в Турции вынес решение о депортации туркменских оппозиционных блогеров. Чем грозит оппозиционерам возвращение обратно в Туркменистан?

— Я писал, что, возможно, их уже экстрадировали 28 июля утром, и они уже в Туркменистане. Скорее всего, там их ждет тюремное заключение, может быть, даже пытки. Другого такого же блогера, Фархада Мейманкулиева (Дурдыева), некоторое время назад тоже экстрадировали в страну. Возможно, его уже нет в живых. Это был, если можно так выразиться, блогер радикального направления. Во-первых, он не стеснялся в выражениях. Во-вторых, его высказывания касались и мелких чиновников, и обоих Бердымухамедовых. Он выражал свое мнение в очень резких, даже грубых выражениях. Насколько это было этично, не мне судить. Однако теперь он либо отбывает большой срок, либо его просто могли убить. Поэтому я все-таки надеюсь, что двое ребят, о которых мы говорим, пока еще в Турции, в безопасности. Но если они окажутся в Туркменистане, ничего хорошего их там не ждет.

— В последние годы ситуация в мире в целом очень изменилась. Это связано и с реальными войнами, и с войнами информационными, и с тем, что к власти в США пришел такой экстравагантный политик, как Трамп. Можно сказать, что мир до некоторой степени встал с ног на голову. Как по-вашему, в этих обстоятельствах правозащитная и журналистская деятельность осложнилась? Труднее ли стало влиять на ситуацию в Туркменистане, пытаться как-то по мере сил ее исправить?

— Я бы сказал, что или ничего не изменилось, или даже стало сложнее. Вообще, Туркменистан — это отдельная песня. И при Байдене, и даже при Обаме мы много слышали критики в адрес президента Лукашенко, и в адрес президента Путина. Но в те же самые годы в Туркменистане происходили куда более вопиющие вещи, чем в Белоруссии или России. При этом не то что не было критики в адрес туркменского президента, не было даже упоминаний его со стороны американских руководителей.

Сегодня картина еще более специфическая. Войны привели к изменению ситуации, а это, в свою очередь, привело к тому, что Центральная Азия привлекла к себе особенное внимание. Сейчас все крупные игроки хотят перетянуть этот регион на свою сторону. И перед нами как будто бы три пути: идти либо в объятия Китая, либо России, либо к условному Западу.

Ну, с Китаем ситуация отдельная, он больше интересуется экономикой. А вот Россия и Запад, как говорится, тянут-потянут — вытянуть не могут. Кроме чистой политики, Европа, например, нуждается в наших углеводородах. Поэтому у нас тут и саммиты проводят, и Кая Каллас приезжает, и все обнимаются и целуются. И это при том, что в Туркменистане остаются политические заключенные и блокируется интернет. Кто-то скажет: подумаешь, интернет! Тридцать лет назад без него как-то жили, и сейчас проживем. Но за последние десятилетия интернет стал базовой потребностью гражданина. И это не говоря уже о том, что в Туркменистане есть серьезнейшие проблемы с правами человека. Например, любого могут развернуть на границе и сказать: «Ты, дружок, невыездной». А он, может, и за границей никогда не был.

— Но Запад эти проблемы игнорирует?

— По крайней мере со стороны Запада никакой публичной критики в адрес руководства Туркменистана и никаких призывов поменять что-то мы не слышим. Все очень аккуратно, осторожно, завуалированно. При Байдене, например, американцы в адрес Путина и Лукашенко в выражениях не стеснялись. А в адрес туркменских руководителей ничего подобного не произносится. И так, к сожалению, было всегда.

В последнее же время это ощущается еще более явно. Европейцы и американцы стали еще изворотливее в своих оценках, суждениях, в своих месседжах в отношении Туркменистана. И это очень сильно демотивирует. Например, наши люди внутри страны рискуют очень многим, пытаясь передавать сведения наружу, пытаясь обеспечить какую-то правозащитную повестку. Они рискуют не только свободой, они рискуют самой своей жизнью. Мы публикуем добытые сведения, но это все словно в пустоту уходит.

Некоторые вещи, о которых мы пишем, случись они не в Туркменистане, а в другой стране, могли бы привести к чему-нибудь вроде «закона Магнитского». Но у нас ничего подобного и близко нет, и вряд ли будет. Вот эта политика двойных стандартов Запада очень сильно демотивирует, не говоря уже о том, что сильно раздражает.

Очевидно, на Западе на нас смотрят, как на страну третьего мира, где всегда царствует закон джунглей. На этот счет есть негласная позиция: в таких странах свои обычаи, правила, они всегда так жили, пусть так и живут.

Но на самом деле люди везде одинаковые. И у нас люди хотят дышать, жить, пользоваться благами цивилизации, ездить по миру, общаться с другими людьми, быть свободными, строить карьеру и так далее. Мы из той же плоти и крови, как и норвежцы, как и американцы, как и китайцы, как кто угодно. Мы — люди, и это в нас главное, и это надо видеть в первую очередь.

-

04 августа04.08ФотоЖарить пиво на жареВ Ташкенте прошел Mangal Fest by beer

04 августа04.08ФотоЖарить пиво на жареВ Ташкенте прошел Mangal Fest by beer -

31 июля31.07Мумия из ИскодараМеждународная команда ученых приступила к изучению уникальной находки из горного некрополя в Таджикистане

31 июля31.07Мумия из ИскодараМеждународная команда ученых приступила к изучению уникальной находки из горного некрополя в Таджикистане -

30 июля30.07ФотоНепричесанное собраниеВ Ташкенте открылась выставка молодых фотографов

30 июля30.07ФотоНепричесанное собраниеВ Ташкенте открылась выставка молодых фотографов -

28 июля28.07Ахалтекинского коня — на колбасу?К чему приведут реформы в туркменском футбольном клубе «Ахал»

28 июля28.07Ахалтекинского коня — на колбасу?К чему приведут реформы в туркменском футбольном клубе «Ахал» -

25 июля25.07Люди в белых одеждах против халифатаО пророке из Мерва, вдохновившем масонов

25 июля25.07Люди в белых одеждах против халифатаО пророке из Мерва, вдохновившем масонов -

23 июля23.07От пятизвездочных курортов до юрточных лагерейКакие козыри есть у стран Центральной Азии в борьбе за туристов

23 июля23.07От пятизвездочных курортов до юрточных лагерейКакие козыри есть у стран Центральной Азии в борьбе за туристов