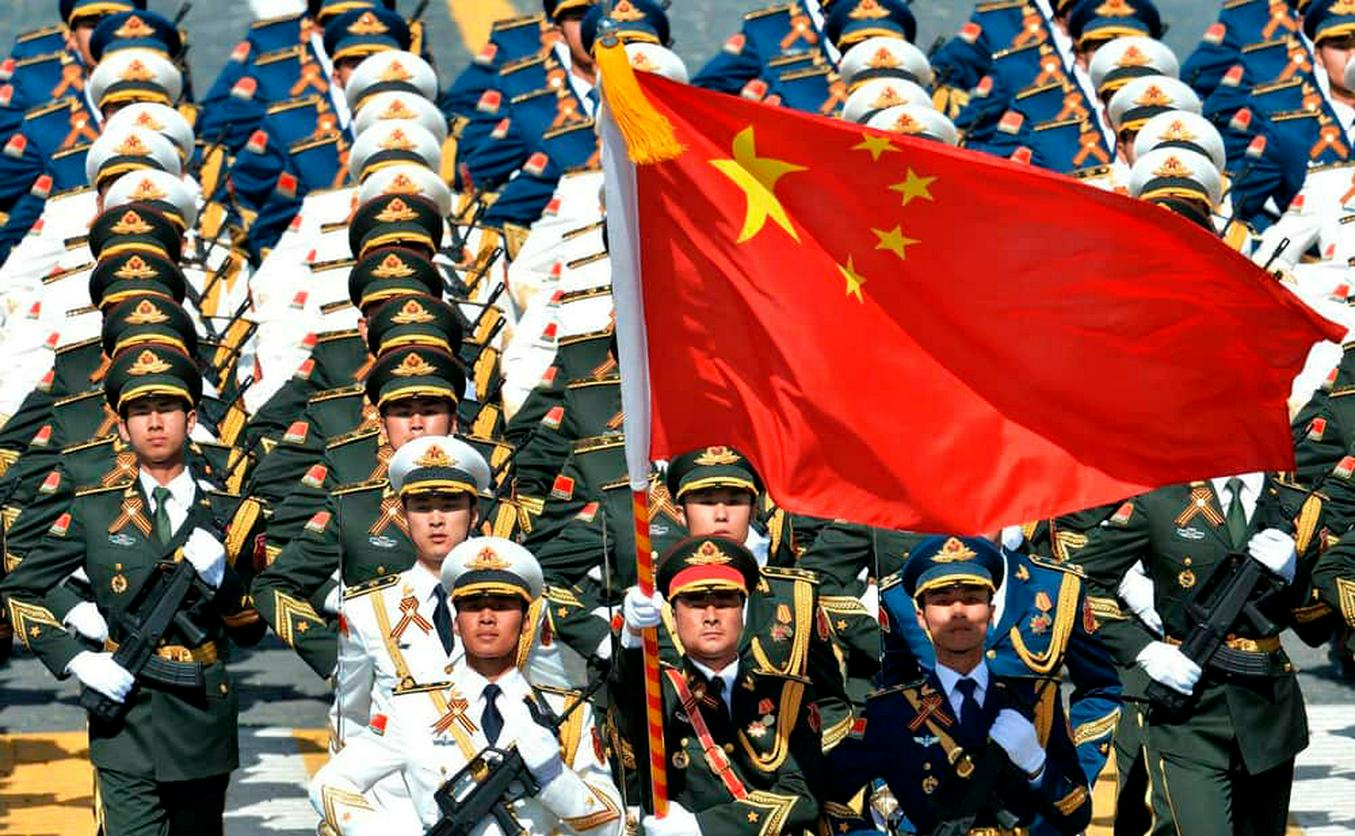

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел парад, посвященный 80-летию победы китайского народа в войне против японских захватчиков и победе во Второй мировой войне. Предыдущий подобный парад состоялся 10 лет назад. Какие исторические события предшествовали юбилейному действу и как менялась расстановка сил на мировой арене?

Японцы недовольны

Нынешние празднества проходят сразу после окончания саммита ШОС в Китае и имеют явное символическое значение. Парад в данном случае символизирует не только исторические успехи КНР, но и грядущие: от побед экономических и гуманитарных до политических и военных.

В праздновании юбилея приняли участие лидеры 26 иностранных государств, в том числе России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, КНДР, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив, Беларуси, Азербайджана, Армении, Ирана, Конго, Зимбабве, Сербии, Словакии, Кубы, Мьянмы.

Начало параду дали 80 артиллерийских залпов, затем на площади Тяньаньмэнь подняли флаг Китая и исполнили гимн. В небе вертолеты выстроились в цифру 80, напоминая о годовщине победы над Японией и завершении Второй мировой войны. В параде участвовали свыше десяти тысяч человек, а также сотни самолетов и образцов военной техники. В завершение парада в небо выпустили 80 тысяч голубей и столько же воздушных шаров.

-

На военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года. Фото пресс-службы президента Узбекистана

-

На военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года. Фото пресс-службы президента Узбекистана

-

На военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года. Фото Global Look Press

-

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5C. Фото Reuters

-

На военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года. Фото thecover.cn

Как уже говорилось, стран, приглашенных на парад, 26. Это еще один символ: именно столько членов насчитывала антигитлеровская коалиция в январе 1942 года, когда ими была подписана Декларация Объединенных Наций. Однако тогдашний список государств антигитлеровской коалиции не совпадает со списком приглашенных на юбилейный парад в Пекине. Даже из так называемой Большой четверки союзников на праздновании будут представлены только Китай и Россия, без Великобритании и США.

Причина этого очевидна — в последнее время отношения Китая и Запада ощутимо осложнились. Запад, в первую очередь Европа и США, уже не так союзник Китаю, как соперник. Это касается практически всех значимых направлений. В экономическом и политическом плане риторика США по отношению к Китаю почти враждебна: КНР называется главным противником и даже врагом Америки. Когда речь идет о политике и экономике, где конкуренция очень жесткая, такие слова еще можно понять. Но даже такая, казалось бы, безобидная вещь, как культура, и та подвергается обструкции. В частности, в целом ряде стран закрываются институты Конфуция. Официально эти учреждения занимаются популяризацией китайского языка и культуры, но Запад подозревает их в шпионаже, слежке и пропаганде коммунистических идей.

Кроме того, накануне нынешних праздников японское правительство попросило европейские и азиатские страны воздержаться от участия в параде и юбилейных мероприятиях в Китае. Япония считает, что КНР стремится интерпретировать историю на свой, китайский, лад, а юбилейные мероприятия в Поднебесной имеют антияпонский подтекст.

В этих заявлениях есть доля истины. КНР празднует не просто окончание Второй мировой. В первую очередь Китай празднует победу над милитаристской Японией и освобождение от японской оккупации. И хотя в последние десятилетия китайское руководство старалось несколько смягчить неприязнь народа к японцам, но простой китайский обыватель до сих пор не испытывает особенной любви к восточному соседу. Для этого есть исторические основания — достаточно вспомнить хотя бы чудовищную Нанкинскую резню.

В декабре 1937 года японская армия захватила китайский город Нанкин. После этого там начались массовые убийства. Окончательные цифры погибших довольно сильно различаются, но, скажем, российские историки полагают, что только за два дня после захвата города японцами было убито около трехсот тысяч человек. (Сборник материалов научной конференции «Роль СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне», Москва, ИДВ РАН, 2012, стр.9). Тогда же весь мир возмутило жестокое соревнование между двумя японскими офицерами. Оно состояло в том, кто из них быстрее убьет сто китайцев, используя для этого только меч. Вообще, в войне против Китая японцы проявили невиданную жестокость, превзойдя даже эсэсовских карателей.

Так или иначе, в противостоянии китайцев и японцев как историческая, так и человеческая справедливость, безусловно, на стороне Китая. Тем не менее Страна восходящего солнца готова оспаривать этот факт.

К бойкоту китайского парада Победы призвали и страны Евросоюза. Правда, причина их демарша несколько иная, чем у японцев: она связана с участием в торжествах президента России Владимира Путина.

Нынешний парад отмечен еще одним важным событием. Незадолго до него президент США Дональд Трамп ухитрился вызвать нешуточную ярость премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он потребовал, чтобы Индия перестала закупать у России углеводороды, и ввел против нее пятидесятипроцентные пошлины.

Это было по меньшей мере неосторожно: Трамп буквально толкнул Индию в объятия Китая. Тут стоит сказать, что оба азиатских гиганта находятся в серьезном и давнем противостоянии. Однако, выбирая между Трампом и Си Цзиньпином, Моди остановился на председателе Си — во всяком случае, такова ситуация на сегодняшний день. Впервые за последние семь лет премьер Индии отправился в Поднебесную. Там он провел вполне дружескую встречу с главой КНР, заявив, что Нью-Дели намерен улучшать отношения с Пекином.

Получается, что на фоне царящего в мире разброда и шатания китайский парад Победы не только подчеркивает разногласия, но и создает возможности для новых альянсов.

Если же вспоминать о сути нынешнего парада, то он, помимо прочего, подразумевал демонстрацию военной силы — и с этим у Китая все в порядке. Пекин продемонстрировал новейшие вооружения: танки и самолеты четвертого поколения, интеллектуальные беспилотники и противобеспилотные дроны, новые ракеты, в том числе гиперзвуковые. В частности, была представлена межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C, которая, как пишет Global Times, имеет дальность полета более 20 тысяч километров и «способна поразить любую точку земного шара».

На фоне ухудшающихся отношений с Западом демонстрация эта выглядит весьма недвусмысленно.

Гоминьдан и КПК — заклятые друзья

Так уж случилось, что обстоятельства Второй мировой войны, связанные с Азией, известны гораздо меньше событий в Европе. Однако для китайцев Вторая мировая — это в первую очередь война с японцами, а вовсе не гитлеровские полчища, которых они в глаза не видели.

Во всем мире начало Второй мировой принято отсчитывать от первого сентября 1939 года, когда нацистская Германия атаковала Польшу. Но китайские историки полагают, что дату эту надо отнести на два года раньше — к 7 июля 1937 года, когда началась Японо-Китайская война. Столкновения между Китаем и Японией случались и ранее. В частности, в 1931-м произошел так называемый Мукденский инцидент, в результате которого была подорвана железная дорога. Япония использовала этот факт, чтобы оккупировать Маньчжурию, и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го, во главе которого был поставлен бывший китайский император Пу И.

Несмотря на вопиющие действия японцев, Китай не счел эту историю началом войны. После этого между китайцами и японцами случались лишь отдельные столкновения. Однако полномасштабная война между Страной восходящего солнца и Поднебесной началась после провокации японцев у моста Марко Поло в 1937 году.

СССР почти сразу начал оказывать помощь Китаю, прислав технику, летчиков-добровольцев и военных советников. В помощи китайцам поучаствовали и другие страны, в том числе США. Поначалу Штаты поставляли оружие в основном Японии. Но после бесчеловечной Нанкинской резни и нападения японцев на американскую канонерку «Пэнэй» США, Франция и Великобритания перешли на сторону Китая и стали выдавать ему кредиты на военные нужды.

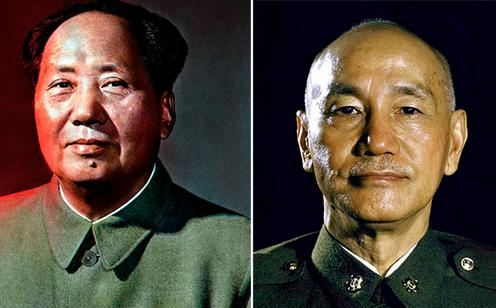

В те годы власть в Поднебесной принадлежала партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши. Коммунистическая партия (КПК), возглавляемая Мао Цзэдуном, распоряжалась только в так называемом Особом районе Китая. Гоминьдан и КПК воевали друг с другом с 1927 года. После ряда столкновений коммунисты организовали неподконтрольную Гоминьдану Китайскую советскую республику со столицей в городе Яньань. Республика эта в 1937 году и была преобразована в Особый район.

Во время войны с Гоминьданом Мао Цзэдун использовал тактику, которую позже в советской армии окрестили изматыванием противника быстрым бегом. «Враг наступает — мы отступаем, — говорил Мао, — враг остановился — мы тревожим, враг отступает — мы преследуем».

Однако после начала полномасштабной войны с Японией КПК и Гоминьдан решили объединиться для борьбы с захватчиками. Немалую роль в этом сыграл Сталин, у которого были хорошие отношения и с коммунистами, и с Чан Кайши.

Понятно, что основным партнером СССР в Китае в те годы был Гоминьдан. При этом советское руководство являлось гарантом существования КПК и добивалось, чтобы Чан Кайши не обострял отношений с Мао Цзэдуном.

Несмотря на симпатии к Китаю, в открытое противостояние с Японией СССР не вступал. Исключение составили столкновения у реки Халхин-Гол в 1939 году, когда японцам было нанесено чувствительное поражение. Но уже 13 апреля 1941 года СССР и Япония заключили пакт о нейтралитете.

Почему же СССР, помогавший Китаю, не спешил вступать в открытую конфронтацию со Страной восходящего солнца? Все дело в том, что Япония была союзником гитлеровской Германии, а с Германией у Советского Союза до поры до времени были хорошие отношения. Правда, отношения эти прервались в одночасье — когда Гитлер вероломно напал на СССР. Однако и после этого Советский Союз не вступал в конфликт с Японией, так как война на два фронта была для страны непосильной задачей.

Поскольку Гоминьдан и КПК, даже объединившись, не могли составить серьезную конкуренцию японской военной машине, Страна восходящего солнца чувствовала себя полной хозяйкой в регионе. Но вечно так продолжаться не могло. В 1943 году на конференции в Тегеране советское правительство пообещало западным союзникам вступить в войну с Японией после разгрома Германии.

Миллионы солдат микадо

На Потсдамской конференции 26 июля 1945 года США, Великобритания и Китай потребовали от императорской Японии немедленной капитуляции. Страна восходящего солнца ответила категорическим отказом. Для союзников такая реакция была крайне неприятной. С начала 1945 года они держали Японию в морской блокаде и регулярно бомбили японские города, но быстрой победы это все равно не гарантировало, и вот почему.

К концу Второй мировой только на самих Японских островах насчитывалось 3,7 млн военнослужащих. Общая же численность регулярной армии в Японии составляла 7,2 млн человек. Примерно половина ее располагалась на материке. Плюс к этому существовал гражданский добровольческий корпус общей численностью 28 млн человек — по сути, все боеспособное взрослое население страны, готовое сложить жизнь по приказу императора-микадо. Эти астрономические цифры и решительный настрой японских генералов предвещали союзникам самое ожесточенное сопротивление.

По прогнозам американского стратега, генерала Макартура, война с Японией в горячей фазе продлилась бы пять-семь лет. При этом потери союзников могли составить больше полутора миллионов человек, а японцев — до десяти миллионов. Учитывая тот факт, что для США и Британии театр военных действий находился в другой части света, гипотетические потери казались немыслимо большими. Именно поэтому для союзников так важно было добиться, чтобы в войну с Японией вступил СССР.

Однако в этом случае перед советским командованием вставала поистине титаническая задача. Дальневосточный театр военных действий охватывал территорию Маньчжурии, Внутренней Монголии и северной части Кореи. Морская часть включала бассейны Охотского, Японского и Желтого морей, а также акваторию северо-западной части Тихого океана. Только сухопутная часть театра военных действий составляла полтора миллиона квадратных километров, а общая протяженность границ, вдоль которых предстояло вести действия Советской армии, насчитывала более пяти тысяч километров. Для сравнения — советско-германский фронт Великой Отечественной войны был в два раза меньше.

Тем не менее СССР выполнил свои обязательства перед союзниками. 8 августа 1945 года японскому послу в Москве было объявлено, что СССР вступает в войну с Японией, а 9 августа советские войска пересекли государственную границу.

Оценки зарубежных и российских историков относительно роли СССР в войне против Японии расходятся. Многие полагают, что, когда Советский Союз начал военные действия против Японии, та уже была морально разгромлена и не могла сопротивляться. Главную роль в этом сыграли американские атомные удары по Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа.

На практике, однако, дело обстояло вовсе не так ясно. Как уже говорилось, на материке оставались не только огромные захваченные Японией территории, но и гигантские военные силы японцев. В частности, тут располагалась знаменитая Квантунская группировка войск, насчитывающая около миллиона человек. Она вполне могла продолжать сопротивление, несмотря на то, что 15 августа Япония объявила о своей капитуляции. Подвергать же ядерной бомбардировке территории Маньчжурии, Монголии и Кореи не представлялось возможным даже американцам.

К счастью, это и не понадобилось. Действия советских войск под командованием маршала Василевского оказались быстрыми и сокрушительными. В результате военные действия против японцев в Маньчжурии, Корее и на Южном Сахалине были завершены уже к первому сентября, за день до подписания акта о капитуляции Японии.

Головы и уши

Стоит заметить, что нынешний парад Победы в Китае имеет давние традиции, уходящие в глубокую древность. Вот только выглядели тогдашние парады совсем иначе.

Дело в том, что еще в эпоху Шан (1600 — 1046 годы до н. э.) древние китайцы считали жертвоприношения, войну и охоту явлениями одного порядка — их смысл состоял в служении духам предков. Предков же традиционно питали кровью жертв, будь то жертвы охоты или военных действий. Именно поэтому в древности главной целью войны считалась добыча пленных, даже если в войне решались практические и политические задачи. Захваченных в войне пленных приносили в жертву на алтарях в храмах предков.

Именно эти жертвы и были главным эмоциональным, ритуальным и смысловым завершением войны. Жертвоприношение, выставление на алтаре отрезанных левых ушей и голов солдат противника сопровождалось ритуальным винопитием и ритуалом «приведения войск в порядок». Последнее действо было ближе всего к нашему сегодняшнему представлению о парадах. Кроме того, победивший полководец должен был соорудить из трупов противников большую насыпь, называвшуюся гуань — своего рода памятник победе.

Обычай принесения в жертву пленных противников прямо на алтарях и в храмах сохранялся вплоть до конца периода Чжань-го (V-III века до н. э.).

Но если в эпоху Шан предки нынешних китайцев убивали пленных на алтарях сотнями, то со временем нравы стали меняться. В конце эпохи Чжоу (1046 — 221 годы до н. э.) китайцы окончательно отказались от убийства безоружных пленников. Теперь подношением предкам считались не казненные пленники, а воины противника, павшие на поле боя.

Да и сама война в те времена постепенно обретала характер своего рода парада. Военные сражения должны были вестись в соответствии с ритуалом и строгими правилами. Победа при помощи постыдных средств не могла принести победителю ни славы, ни чести. Ведение войны превратилось для аристократов если не в праздник, то, по крайней мере, в большое торжество. Вторгшуюся армию противника враждебное государство часто встречало торжественной церемонией. Аристократ того времени был воином и мерился с другим воином мужеством, доблестью и силой в честном поединке. Военное искусство того времени должно было выявить достойнейшего и строго осуждало не только хитрость, но даже использование некоторых слабостей противника. В частности, нельзя было нападать на врага во время переправы через реку, на государство в период траура и так далее. Если государство, подвергшееся нападению, не оказывало сопротивления, агрессор мог просто развернуться и уйти восвояси.

Уже в период Чунь-цю (770-476 годы до н. э.) войну стали понимать как путь накопления духовной силы и демонстрацию доблести. Таким образом, предков питали уже не жертвенной кровью, а нравственными завоеваниями и доблестью потомков.

Однако постепенно идеология войны стала освобождаться от идей культа предков и переходить к собственно военным доктринам. Войны этого периода были направлены на достижение практической выгоды без ограничений нормами рыцарской морали. Вместо следования справедливости стали широко использовать хитрость и обман.

Почему же так изменился взгляд китайцев на войну? Все дело в том, что раньше военное дело не отделялось от государства. Считалось, что как правитель ведет войну, так же он обходится и с подданными. И если война ведется бесчестно, значит, правитель будет бесчестен и с поданными — а это невозможно, ибо он по определению отец и мать своего народа. Однако в эпоху Хань (III век до н.э. – III век н.э.) было предложено считать военное дело самостоятельной областью, отграниченной от гражданской сферы. Таким образом, эта область могла иметь свои законы и свою мораль, далекую от рыцарских правил предыдущих времен.

Изменение традиций и обычаев войны привело к изменению отношения к военным. Все военное стали считать чем-то второсортным. Возникла даже известная поговорка: «Из хорошего железа не делают гвоздей, хорошие люди не идут в солдаты». Война стала восприниматься без идеалистических фильтров, ее считали тем, чем она и была на самом деле, то есть бедой, разрушительным, варварским и смертоубийственным делом.

Но такое критическое отношение к военным сформировалось далеко не сразу. Веками с военным делом ассоциировались в первую очередь пышные ритуалы, в категорию которых входили и парады, которые так любила китайская аристократия. В древних парадах обычно участвовала вся знать, государь и его сыновья. Государь оценивал боеготовность войск, выбирал лучших бойцов и вручал им награды.

В эпоху Цин после обязательных, но уже не человеческих жертвоприношений и показательных выступлений устраивался общий сбор, на который требовалось явиться в полном парадном облачении. Военные все вместе пели песни и шли гулять по городу, показывая себя.

В такие дни гражданское население тоже устремлялось смотреть военные церемонии, в частности, церемонию поклонения стягу. Считалось, что того, кто ее увидит, в следующем году беды обойдут стороной и ему будет сопутствовать удача во всех делах.

В начале XX века престиж военной службы снова вырос и окончательно укрепился с формированием Национально-освободительной армии Китая. Традиция парадов, захиревшая после синьхайской революции 1911 года, снова возобновилась при коммунистах. Первый парад при новой власти был посвящен основанию КНР и проходил 1 октября 1949 года.

Стоит заметить, что в отличие, скажем, от России, парады в КНР проводятся не каждый год. Тем интереснее зрелище нынешнего юбилейного парада, посвященное восьмидесятилетию окончания войны и победы над японцами.

Однако какие бы великолепные парады не проводились в Поднебесной, пожалуй, самый известный китайский парад — это знаменитое терракотовое войско Цинь Шихуана. Он продолжает длиться во времени уже более двух тысяч лет.

-

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни